En Memoria: Dr. Manuel Humberto Ojeda Chavarría

La Academia Mexicana de Neurología lamenta el sensible fallecimiento del Dr. Manuel Humberto Ojeda Chavarría.

La Academia Mexicana de Neurología lamenta el sensible fallecimiento del Dr. Manuel Humberto Ojeda Chavarría.

La Academia Mexicana de Neurología lamenta el sensible fallecimiento del Dr. Alfonso Escobar Izquierdo.

¿Por qué leer?

Es una revision del Dr. Chrysostomos P. Panayiotopoulos, recientemente fallecido (31/01/1938 - 09/06/2020), neurólogo griego que aportó grandes conocimientos en el área de epilepsia, entre ellos el síndrome epiléptico que lleva su nombre; describe en este artículo las características de 24 niños con vómito ictal. Doce con diagnóstico de (síndrome de panayiotopoulos) y 3 con epilepsia sintomática, los otros 9 niños con epilepsia extraoccipital igualmente con un comportamiento benigno.

¿Qué hicieron?

Fue un estudio prospectivo que se basa en lo descrito hasta ese momento en la literatura, con una muestra de 900 pacientes con crisis epilépticas donde 418 tenían inicio antes de los 13 años de edad y donde el vómito ictal se presentó en 24 niños. Todos los pacientes con crisis occipitales, puntas occipitales en el electroencefalograma (EEG) o ambas fueron seguidos prospectivamente 9 años después de su primera crisis. Encontrando que todos estos pacientes con epilepsias extraoccipitales tenían una exploración neurológica normal, la mayoría de las crisis se presentaban durante el sueño (excepto en un paciente), manifestándose con vomito ictal en 9, desviación ocular en 4, arresto del lenguaje en 3, hemiconvulsiones en 5, síntomas orofaríngeos e hipersalivación en 1, con o sin pérdida del estado de conciencia y con una media de edad de 5 años al inicio.

¿Qué aporta?

Este estudio describe un grupo de epilepsias extraoccipitales con comportamiento benigno y demuestra que las crisis parciales idiopáticas en niños con vómito ictal pueden ocurrir con focos extraoccipitales en el EEG o incluso sin alteraciones en el mismo, considerando pues que este tipo de crisis (vómito ictal) y alteraciones extraoccipitales son de buen pronóstico al igual que en las epilepsias occipitales benignas. Las características de estas epilepsias que pueden encontrarse en el límite con la epilepsia rolándica y las occipitales benignas llama a su unificación bajo el concepto de síndrome de susceptibilidad a crisis parciales benignas de la infancia.

CP Panayiotopoulos. Extraoccipital benign childhood partial seizures with ictal vomiting and excellent prognosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;66:82-85.

¿Por qué leer?

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más prevalentes en el mundo y los trastornos paroxísticos no epilépticos (TPNE) aunque poco frecuentes, son particularmente difíciles de diagnosticar en el paciente con epilepsia. El objetivo de este artículo fue determinar las características de los TPNE en pacientes en quienes se sospechaba que se traba de crisis epilépticas por los familiares de niños con diagnóstico de epilepsia e incluso por sus médicos.

¿Qué hicieron?

Se revisaron los video-electroencefalogramas (vEEG) de los eventos paroxísticos que presentaban habitualmente niños con epilepsia del Hospital Universitario de Nagoya entre octubre del 2006 y enero del 2016, revisando un total de 886 eventos paroxísticos en 68 niños; los TPNE se dividían por sospecha clínica en dos grupos, los que se creía podrían ser crisis epilépticas y los que se sospechaba eran TPNE. El vEEG confirmó que 83 eventos en 68 niños eran TPNE. La edad media fue de 3.2 años y los diagnósticos basales incluían epilepsias focales, espasmos infantiles y otros tipos de epilepsias. El tipo más frecuente de TPNE fueron las mioclonías del sueño en 11 niños, seguido de estereotipias en 9, mioclonías en vigilia en 8, desviaciones oculares paroxísticas (DOP) en 8. Cuando se revisaban nuevamente los videos, los médicos continuaban sospechando que se tratara de crisis epilépticas en 3 de los pacientes con DOP y en 2 de los niños que presentaban posturas tónicas. Las mioclonías, estereotipias y caídas de la cabeza se diagnosticaban de forma frecuente y errónea como espasmos epilépticos; la mirada fija y arresto de actividad durante somnolencia se confundían frecuentemente con crisis focales discognitivas. Siete de los 8 pacientes con DOP tenían espasmos epilépticos concurrentes con crisis epilépticas y además tenían lesiones cerebrales difusas o disminución de la agudeza visual.

¿Qué aporta?

Además de que señalan los TPNE más frecuentes concomitantes con el diagnóstico de epilepsia, remarcan la importancia del vEEG para el diagnóstico adecuado de los pacientes con movimientos paroxísticos anormales ya que clínicamente puede ser muy difícil diferenciarlos; además de aportar evidencia para que los DOP sean un diagnóstico diferencial a considerar en pacientes con eventos oculomotores paroxísticos.

Ito Y, Kidokoro H, Negoro T, et al. Paroxysmal nonepileptic events in children with epilepsy. Epilepsy Research 132 (2017): 59-63. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2017.02.009.

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

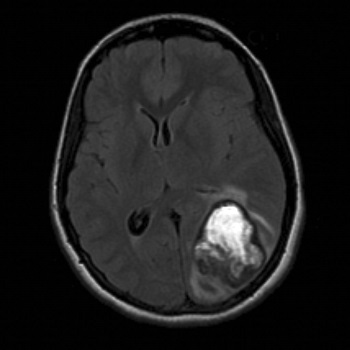

¿Por qué leer?

El glioblastoma es el tumor cerebral primario más frecuente en los adultos con un curso rápidamente fatal. El mejor tratamiento para los pacientes con reciente diagnóstico de glioblastoma es la resección máxima segura seguido de radioterapia, a pesar de estas medidas la mortalidad es alta por lo que continúan explorándose nuevas opciones terapéuticas y en este caso hablan de los resultados del tratamiento adyuvante con temozolamida.

¿Qué hicieron?

De un total de 573 pacientes con reciente diagnóstico de glioblastoma confirmado histológicamente se asignaron aleatoriamente para recibir radioterapia o radioterapia y temozolamida juntas. El principal objetivo era evaluar las diferencias en la supervivencia global. Describen las diferentes variables, como una media de edad de 56 años y 84% con cirugía para reducir el volumen tumoral. Con un seguimiento de 28 meses la media de sobrevida fue de 14.6 meses con radioterapia y temozolamida comparado con 12.1 meses en el grupo de radioterapia. La tasa de sobrevida a 2 años fue de 26.5% para el grupo de radioterapia y temozolamida comparado con 10.4% en el grupo de radioterapia.

¿Qué aporta?

Concluyeron que añadir temozolamida al tratamiento con radioterapia en los pacientes con reciente diagnóstico de glioblastoma resultó en un beneficio importante y estadísticamente significativo hablando de sobrevida y con un mínimo de toxicidad. Y si regresamos pues a los números, llegan a estas conclusiones basados en una diferencia en sobrevida a 28 meses de tan solo 2.5 meses entre ambos grupos; a pesar de que sus “p” pudieran tener un valor significativo en sus análisis estadísticos pudiera no ser realmente significativo para el paciente y su familia.

Stupp R, Mason WP, Van den Bent MJ, et al. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N ENGL J MED 2005;352:987-96.